どうも、まつです。

「検索意図とは何か?」について詳しく解説していきます。SEOにおいて検索意図は重要なのは言うまでもありませんが、具体的な検索意図の考え方や調べ方については知らない方もいると思います。

そこでこの記事では、検索意図を踏まえたコンテンツ制作方法や、検索意図のずれの修正方法など、ユーザーニーズを踏まえた制作のコツについて書いていきます。

検索意図とは?

検索意図(Search Intent)は、ユーザーが検索エンジンでキーワードを入力する際に持つ目的や意図のことを指します。

あなたは検索エンジンで物事を調べる際に、何らかの欲しい情報があって検索しますよね?つまり「この情報が欲しい」と思って調べるはずです。

Googleは「ユーザーが求めている情報をより早く提供したい」と考えており、検索意図に合った情報を提供したいと考えています。そして記事を書く側は「ユーザーは何を求めているのか?」を考え、その意図に沿ったコンテンツ作りを心がける必要があります。

つまり、ユーザーが特定の情報を探している理由や求めている情報のことをさしています。検索意図を深掘りしてユーザーへの深い理解度でコンテンツを作成することが重要です。

検索意図のSEOにおける重要性

- 検索順位の上昇

- ページ滞在時間の向上

- コンバージョン率の向上

①検索順位の上昇

検索意図に沿ったコンテンツは検索順位を上昇させる効果があります。コンテンツ評価をする上で最も大切とも言えるのが検索意図とマッチさせることです。

検索意図とマッチさせることで

- タイトルをクリックする

- リード文を読む

- コンテンツの中身を読み進める

などコンテンツを読ませることが可能になります。逆にどんなに文章が長くても検索意図からズレれば読まれません。

- ユーザーの悩みの本質

- ユーザーの本当に解決したい問題

など検索意図をユーザー以上に考えることで、競合サイトと差別化し、検索順位を伸ばすことが出来ます。

②ページ滞在時間の上昇

検索意図に合致したコンテンツを提供することで、ページ滞在時間を伸ばす効果があります。

よくSEOの世界では「良質なコンテンツを作る」といったりしますが、良質なコンテンツが作れると平均ページ滞在時間が長くなる傾向があります(長く読まれる)。

ページ滞在時間が長いということは、比例してユーザー満足度も高くなりやすく、満足度が高いコンテンツが多いサイトは再訪問率も高くなります。

検索エンジンはユーザーエクスペリエンス(コンテンツによるユーザー体験)を重視しており、滞在時間の長いコンテンツが作れるユーザーは評価が高まりやすいといえます。

③コンバージョン率の向上

検索意図に合致したキーワードやコンテンツを最適化することで、関心を持ったユーザーがウェブサイト上で望んだアクションを起こしやすくなります。

ウェブサイト上のアクションとは例えば、商品の購入やサービスの申し込みなどです。SEOで売上を作るために最も重要なのがコンバージョンであり、そのためにメディアを運営しています。

検索意図に合致した情報を提供することで、コンバージョン率が向上し、ビジネスの成果につながる可能性が高まります。

検索意図の考え方

次に検索意図の考え方について解説します。大切なのは以下の5つです。

- 検索意図の種類を理解する

- キーワードの分析

- 競合コンテンツを分析する

- コンテンツの量と質を高める

- 最新情報にアップデートし続ける

①検索意図の種類を理解する

まずは検索意図の種類を理解することです。検索意図とはユーザーの目的であり、ニーズのことです。

例えばダイエットをするにしても

- 食事制限で痩せるのか?

- 運動で痩せるのか?

- 自宅で運動するのか?ジムか?

などニーズって違いますよね。

また食事制限の中でもターゲットによって食生活のパターンが違います。コンビニメインの人もいれば自炊の人もいるので、検索意図の種類を理解する必要があります。

ニーズにはいくつか種類があり、ニーズに合ったコンテンツを作ることで読まれるコンテンツになります。検索者が何を求めているかを理解し、それに適したコンテンツを提供することが重要です。

②キーワードの分類

キーワードを分析・分類することが大切です。

検索キーワードを分析し、どういう検索意図なのかを理解することです。

たとえば「購入」や「料金」などのキーワードは購入を前提としていますし「方法」や「理由」などのキーワードは方法論を知りたいというニーズがあります。

またキーワード分析はコンテンツの最適化に役立ちます。

適切なキーワードを選択し

- タイトル

- ディスクリプション

- 見出し

- 本文

- 画像

などに適切に組み込むことで、検索エンジンがウェブページのテーマや内容を正確に理解しやすくなります。

③競合コンテンツを分析する

競合コンテンツを分析して、検索意図の傾向をつかむことが大切です。

キーワードで上位表示されているページは検索意図を満たしている可能性が高いです。それらのページを見て「どの点が検索意図を満たしているか?」を探していきます。

また上位表示されているサイトはその該当記事だけでなく、内部リンクの構成なども見ておくと良いです。内部リンクや関連記事によって上位表示できているケースも多いからです。

またタイトルや見出しなどにキーワードが入っていることも多いので、しっかり見ておくようにしましょう。

④コンテンツの量と質を高める

コンテンツは常に量・質の両方を高めることが重要です。特に近年のSEOにおいては質だけでなくコンテンツ量も重要視されてきています。

例えば「口コミ」というキーワードであれば、できる限り多くの口コミが入っている方が評価されやすいですし、「実例」や「具体例」だったら実例が十分に盛り込まれていることが大切です。

ポイントは「検索意図にマッチしたコンテンツを、より多くの質と量で提供する」ということです。検索意図とズレたコンテンツをいくら増やしても効果は薄いからです。

検索意図に合わせて網羅性が高く、なおかつ深掘りされた内容を提供することで検索エンジンからの評価を高めることができます。

⑤最新情報にアップデートし続ける

過去記事は放置せずに常に最新情報にアップデートしましょう。

古い記事が大量にそのままになっているとサイト全体の低評価に繋がる恐れがあります。実際にこのメインブログも2018年~2020年頃に書いた記事を放置していたら、サイト全体の順位が下落しました。

ユーザーの検索意図は時代と共に変わります。たとえば昔はAIなんてなかったですけど今はチャットGPTや画像生成AIなど新たな時代が来ていますからね。

検索エンジンのアルゴリズムは常に変化しているので、定期的にコンテンツとSEO戦略を見直し、アップデートし続けることが大切です。

検索意図の種類

次は検索意図の種類について解説します。種類とは検索ニーズのパターンだと思ってください。大まかに分けると以下の4つになります。

| 検索クエリ | 検索意図の種類 | 具体例 |

| ①KNOWクエリ | 知りたい | ダイエット 痩せない LINE 返信こない iphone 通知来ない 急に |

| ②GOクエリ | 行きたい | 会津若松 ラーメン スタバ 近くの 美容室 近くの |

| ③DOクエリ | やりたい | ラーメン アレンジ スタバ トッピング おすすめ wordpress 初期設定 おすすめ |

| ④BUYクエリ | 買いたい | ドットエスティ(※服の通販) ドラゴンボール超 amazon ロイヤルカナン 猫 10kg |

①KNOWクエリ(知りたい)

Knowクエリは知りたい(知識を仕入れたい)という意図のキーワードです。主な具体例は以下となっています。

| knowクエリの例 | ||

|---|---|---|

| 東京 観光 スポット | 日本 祝日 一覧 | 大阪 グルメ おすすめ |

| 最新 スマートフォン ランキング | 日本 伝統文化 | 名古屋 交通情報 |

| 日本 有名 温泉地 | 京都 寺院 仏像 | 福岡 観光名所 |

| 日本 伝統料理 | 沖縄 美しい ビーチ | 北海道 観光スポット |

Knowクエリはあくまで情報が知りたいだけなので、行動や購入につながることはありませんが、アクセスが集めやすかったり被リンクが付きやすいのが特徴です。

ブログ初心者の人がアクセスを集めるのに向いているクエリですね。

②GOクエリ(行きたい)

GOクエリとは何らかの場所や施設を目指すクエリです。目的地を前提としたクエリなので、何らかの地名などを入れることが多いです。

GOクエリの具体例はこちら。

| GOクエリの例 | ||

|---|---|---|

| 東京 観光地 | 京都 美術館 | 沖縄 ビーチ |

| 北海道 食べ物 | 名古屋 ショッピング | 福岡 ラーメン |

| 鎌倉 寺院 | 奈良 公園 | 神戸 夜景 |

| 広島 平和記念公園 | 山形 温泉 | 長崎 観光スポット |

「東京」や「京都」などの地域名などが入っていますね。

GOクエリは主に実店舗や観光スポットなどのビジネスと相性が良いので、GOクエリから集客できるようにSEO対策をするのがおすすめです。

③DOクエリ(やりたい)

DOクエリは「行動したい」という意図を含むキーワードのことです。

何らかの行動を前提を起こす前提のキーワードですが、購入の意図は特に含んでいません。具体例としては以下の通り。

| DOクエリの例 | ||

|---|---|---|

| リフティング 練習方法 | ラーメン レシピ | ヨガポーズ 初心者 やり方 |

| 旅行プラン 立て方 | 絵を描く 初めて | トランペット 上達方法 |

| ハウス ステップ 初心者 | DIY アイデア | マラソン 練習方法 |

| 料理 初心者向け | 写真撮影 テクニック | 楽曲作成 チュートリアル |

主に「何らかのやり方や方法が知りたい」という意図になります。

DOクエリの場合はやり方が丁寧に書いてあればあるほど、上位表示しやすい傾向にあります。画像や図解などを使って作り込むのがコツですね。

④BUYクエリ

BUYクエリは「買いたい」という意図を含むキーワードです。

その場で購入することを前提としたクエリなので、専業アフィリエイターから企業メディアまで死ぬ気で検索上位を取りに来ます。

KnowクエリがガラガラなのにBUYクエリだけ熾烈な争いをしているのは金になるからですね。具体例としては以下の通りです。

| BUYクエリの例 | ||

|---|---|---|

| ドラゴンボール超 Amazon | iPhone14Pro 通販 | キャンプ用品 公式サイト |

| スマートウォッチ 価格比較 | ビジネスバッグ 通販 | ホームシアターシステム 公式 |

| オーガニック食品 通販 | デジタル一眼レフカメラ 最新 | 美容家電 セール情報 |

| ゼルダの伝説 通販 | キッチン家電 人気モデル | スポーツウェア 通販 |

| ニトリ レザーソファ | ビデオゲーム 公式ストア | 音楽CD 予約購入 |

BUYクエリは狙いどころを間違えると企業メディアの熾烈な争いに巻き込まれて死ぬので、キーワード選定で競合リサーチをすることが重要です。

キーワードの検索意図の調べ方

次に主なキーワードの検索意図の調べ方について解説します。ほぼこの記事の通りに行えば検索意図がつかめるはずです。

- 関連キーワードを洗い出す

- SERP(検索結果)で重複数を見る

- 検索ニーズが同じキーワードをまとめる

①関連キーワードを洗い出す

次に関連キーワードを洗い出していきます。

ラッコキーワードでキーワードを調べれば関連キーワードが一括で表示されるので簡単です。

ちなみに僕がいま書いている「検索意図」というキーワードで調べてみると、以下の関連キーワードが出てきました。

| キーワードの種類 | ||

| 検索意図 | 検索意図 seo | 検索意図 分類 |

| 検索意図 考え方 | 検索意図 とは | 検索意図 意味 |

| 検索意図 キーワード | キーワードマップ 検索意図 | 検索意図 推定 |

| ユーザー 検索意図 | 検索意図 理解 | グーグル 検索意図 |

| ブログ 検索意図 | 検索意図 4分類 | 検索意図 分析 |

| 検索意図 ツール | 検索ニーズとは | |

キーワードの調べ方としては

- 単一で調べる

- 二語で調べる

- 三語で調べる

などして隅々までキーワードを見るようにしてください。

キーワードによっては関連キーワードが少ないですが、検索ボリュームが大きなキーワードの場合は三語、四語と関連キーワードがあったりするので見逃さないようにしてください。

②SERP(検索結果)でページ重複数を見る

関連キーワードを洗い出したら

- メインキーワードのSERP

- 関連キーワードのSERP

をそれぞれ検索して比較してみます。

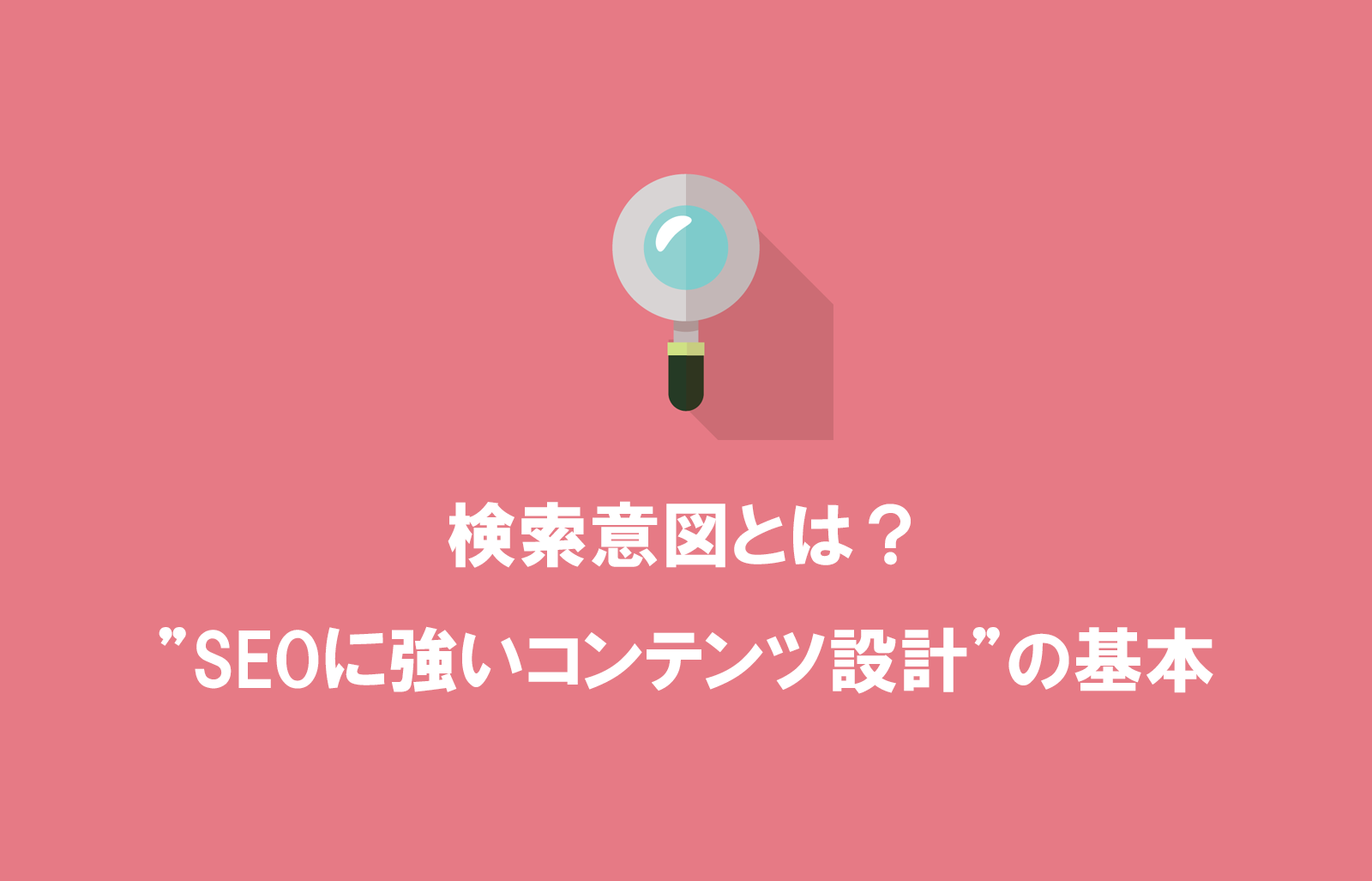

これはSERPを見て検索意図が同じキーワードをチェックする作業です。Googleは「検索意図が同じキーワードは同じ検索結果を返す」という特徴を持っています。

例えば「ブログ 書き方」「ブログ 書く方法」はキーワードは微妙に違いますが、ユーザーが知りたい内容はほぼ一緒ですよね。

検索エンジンで調べてみてもわかりますが、SERPでも表示されるページがほぼ一致しています。

SERPを見た時に、検索上位に同じページが5ページ以上出てきたら「同じ検索意図だと判断している」と考えられます。この場合は同じ記事に関連キーワードを含めるようにしましょう。

逆に同じページが1~4ページ程度で、なおかつ検索1位~3位の顔ぶれが異なる場合は検索意図は別だと考えていいでしょう。検索意図が違うキーワードは別記事として書くようにしてください。

以下に図解を用意してので流れを叩き込んでおくと良いです。

ただしあくまで原則なので、記事を書いてインデックスされたらサーチコンソールなどで流入キーワードをチェックするようにしてくださいませ。

③検索ニーズが同じキーワードをまとめる

SERP(検索結果)で調べた結果を元に同じ検索ニーズのキーワードをまとめていきます。

検索意図に沿ったコンテンツ作りをしてもキーワードを然るべき箇所に設定しておかないとGoogleのコンテンツの理解度が低くなってしまいます。

そのため「タグ」と言われるページタイトルや見出しにキーワードを入れていきましょう。

キーワードのまとめ方としてはこんな感じです。

| タグ | キーワードの種類 |

| title(タイトル) | メインキーワード |

| meta description(ディスクリプション) | メインキーワード+関連キーワード(h2,h3) |

| h2(大見出し) | 関連キーワード |

| h3(小見出し) | その他 |

基本的な考え方としてはタイトルが最も重要で、次にh2タグです。

h2タグで設定したキーワードが検索上位表示されることもあるので、かならず設定しておいてください。網羅的にキーワードをカバーすることで検索意図を広くカバーしていきます。

検索意図に応えるSEOコンテンツ制作のポイント

次に検索意図に応えるためのSEOコンテンツ制作のポイントです。

- 目的を定義する

- 網羅性を高める

- 情報の深掘りをする

- 画像や動画を活用する

- 効率的に情報が得られるようにする

①目的を定義する

必ず目的を定義しましょう。

目的とはウェブサイトの目的というよりは「ユーザーのゴールとは何か?」という定義です。

ユーザーは何らかの目的を持ってサイトを訪問してきているので、あなたはその目的に沿ったコンテンツを作る必要があります。

例えば「iPhone 分割払い 審査」であれば、iPhoneの分割払いの審査を突破する方法や、突破できない場合の対処法を書く必要があるかもしれません。

本人が分割できなくても両親や兄弟名義で分割払いが可能か?だったり、分割ではないが実質分割みたいな方法などもあるかもしれません。

ぶっちゃけ実現方法は無限にありますからね(違法行為はダメよ)。

ユーザーが目的を達成できるように、可能な限りの方法をリサーチ・検証をして提供することを心がけましょう。

②網羅性を高める

コンテンツの網羅性を可能な限り高めてください。

網羅性とは文字通り、幅広さのことです。

キーワードリサーチによって大まかな検索意図は掴めているはずですが、ユーザーによって検索意図が微妙に異なったりします。

例えば分割払いはしたいけどクレジットカードは使いたくないとか、以前にクレカ滞納によってブラックになったことがあるとかです。

同じ「iPhoneを分割払いで購入したい」というユーザーでも状況が違うので、それぞれのシチュエーションに合わせた情報が必要です。

- ユーザー属性

- シチュエーション

などを加味して、検索意図に幅広く応えられるコンテンツ作りを心がけましょう。

③情報の深掘りをする

情報の深掘りをしましょう。情報は網羅性に加えて深掘りをすることでコンテンツの質を高めることができます。

情報の深掘りをするためには、情報の信憑性を高めたり、具体性を高める必要があります。たとえば以下のような方法があります。

- 書籍や信頼性の高いウェブサイトを引用する

- アンケート調査を実施する

- 独自の根拠や具体例を用意する

など一つ一つの情報に対して、根拠や実例を用意すればするほど情報の信憑性が高まっていきます。

また独自のデータがあればあるほど競合サイトとの差別化につながるのでおすすめです。読者は常に情報に対して疑いを持っているので、信頼性の高い情報の提供を心がけましょう。

④画像や動画を活用する

画像や動画は積極的に活用しましょう。

画像や動画を使用するメリットは、テキストでは伝わりにくい情報をわかりやすく伝えることができることです。図解やイラストなどを使うことでよりスムーズに情報を伝えることができます。

また画像や動画は検索順位にも影響を与えます。画像altタグで画像の内容を検索エンジンに伝えることで画像や動画検索でもヒットしやすくなり、SEOでもプラス評価となるのです。

画像や動画があることでユーザーはより長くコンテンツに留まりやすく、ページ滞在時間の向上にも役立ちます。

⑤効率的に情報が得られるようにする

ユーザーが効率的に情報が得られるようにすることも大切です。

ユーザーの基本原則は「知りたい情報により早くたどり着きたい」ですから、なるべく無駄な動きをしたくないと考えています。

そしてユーザーに無駄な動きをさせないためには、訪問したユーザーが目的の情報にたどり着けるようにナビゲートすることが大切です。

例えば

- 目次を設置する

- オリジナルのページ内リンクを作る

- 見出しの内容をシンプルにわかりやすくする

などです。特に目次は検索ユーザーがよく使う機能なのでかならず設定しておきましょう。

検索意図のずれを分析する方法

最後に検索意図のずれを分析・修正する方法について解説します。これは記事を書いた後の話なので記事をまだ書いていない人は無視してください。

まずどんなに検索意図に沿ったコンテンツを作ったつもりでも、実際にはユーザーの意図とズレていることがほとんどです。

なぜならユーザーはあなたじゃないからです。

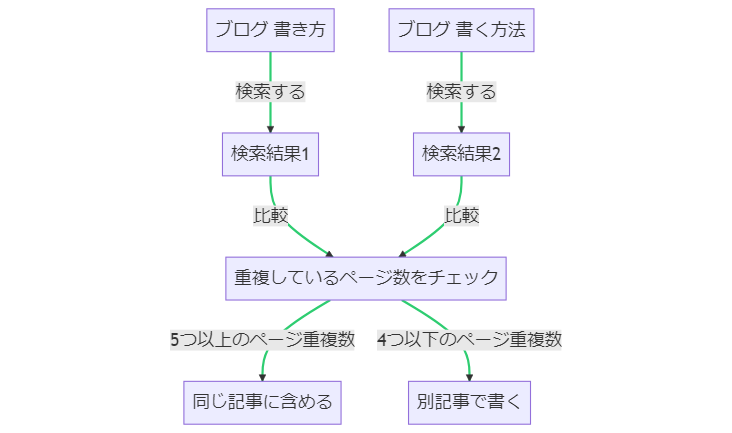

書いた記事がインデックスされ始めたら、サーチコンソールで流入のあるキーワードをチェックしてみましょう。

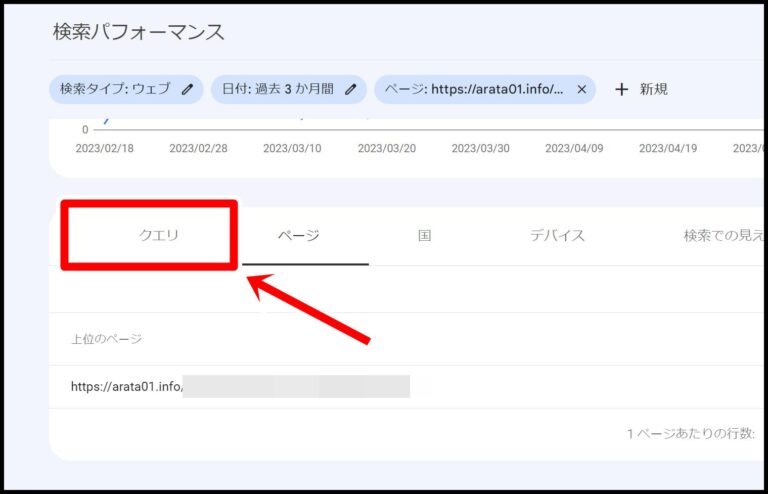

サーチコンソールの検索パフォーマンスを開いて、「上位のページ」をクリックしましょう。

「クエリ」を選択します。

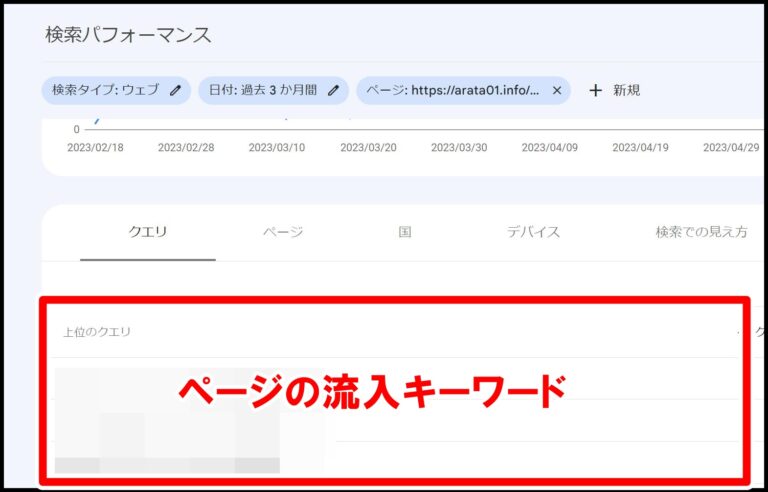

クリックしたURLの流入キーワード一覧が出てきます。

これらの流入キーワードを見て

- 記事のh2内にキーワードを埋め込む

- h2に入れているのにまったく流入がないキーワードを消す

などして修正していきましょう。サーチコンソールを使ったリライト方法に関しては以下の記事で詳しく書いてるのでぜひ読んでみてください。