どうも、株式会社SNACの大島です。

この記事ではSEOに強いカテゴリーを作るための

- ブログのカテゴリーの決め方

- ブログのカテゴリー例

- ブログのカテゴリーの分け方

について詳しく解説します。

カテゴリーはSEOに強いブログを作るために非常に重要ですが、初心者には難しいです。

そこでこのページでは「カテゴリーの作り方」を初心者にもわかりやすいように書いてみましたので、ぜひ参考にしてください。

ブログカテゴリーがSEOに重要な2つの理由

ブログのカテゴリー設計がSEO的に重要な理由は2つです。

- ユーザーが目的のページを見つけやすくなる

- Googleクローラーが見つけやすくなる

詳しく解説しましょう。

①ユーザーが目的のページを見つけやすくなる

カテゴリーを設定することでユーザーが知りたい情報をいち早く見つけやすくなります。

ホームページやブログの平均離脱率は35%~60%と言われており、カテゴリーもない乱雑なサイトならもっと離脱してしまうでしょう。

カテゴリーのないサイトはどこから情報を探せばいいかわからず、さまよってしまいます。

カテゴリーとはいわば「棚」です。適切なカテゴリーが設定されたブログは「整理整頓された書店」のようなイメージです。

カテゴリーを設定することで、初めてのユーザーでも情報を見つけやすくなります。ブログのカテゴリー整理はユーザーにとってありがたい存在です。

②Googleクローラーが見つけやすくなる

カテゴリーを設定しておくとGoogleのクローラーも見つけやすくなります。

Googleのクローラーとは検索エンジン内でサイトをぐるぐる回遊しているロボットのことで、このGoogleクローラーがあなたのサイトを見つけることで、検索エンジンに並べられます(=インデックスされる)。

また、カテゴリー内の記事を充実させることで専門性や関連性の評価が高まりやすくなります。

「1つのカテゴリーに対してコンテンツを充実させる」という施策自体がSEOに有効なため、検索エンジン上位表示を狙う上で必須となります。

ブログカテゴリーの設定は

- Googleクローラー(ロボット)

- ユーザー

の両方の観点からプラスに働きます。

ブログカテゴリーの決め方のコツ

次にブログのカテゴリーを決める際のポイントやコツについて解説します。

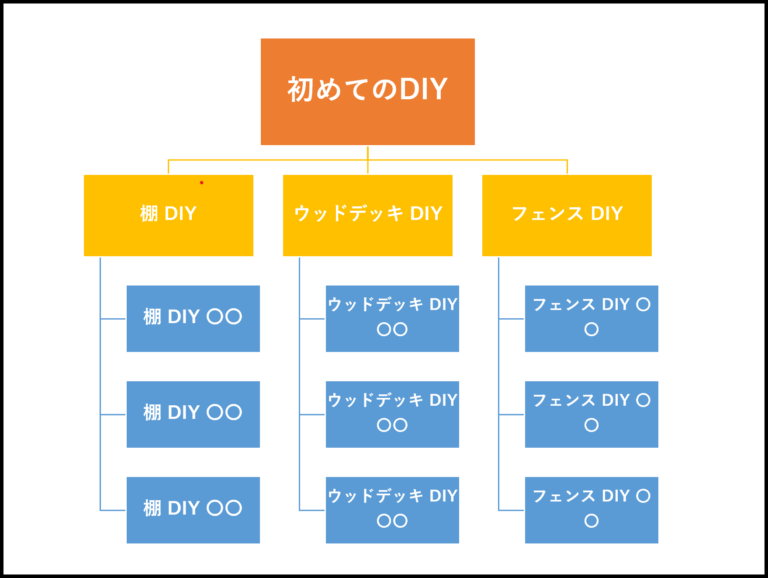

①トピッククラスターを活用する

カテゴリー設定はトピッククラスターというモデルを活用します。

トピッククラスターとは最も重要なキーワードを設定し、上位表示させるコンテンツ(クラスターコンテンツ)を作っていくものです。

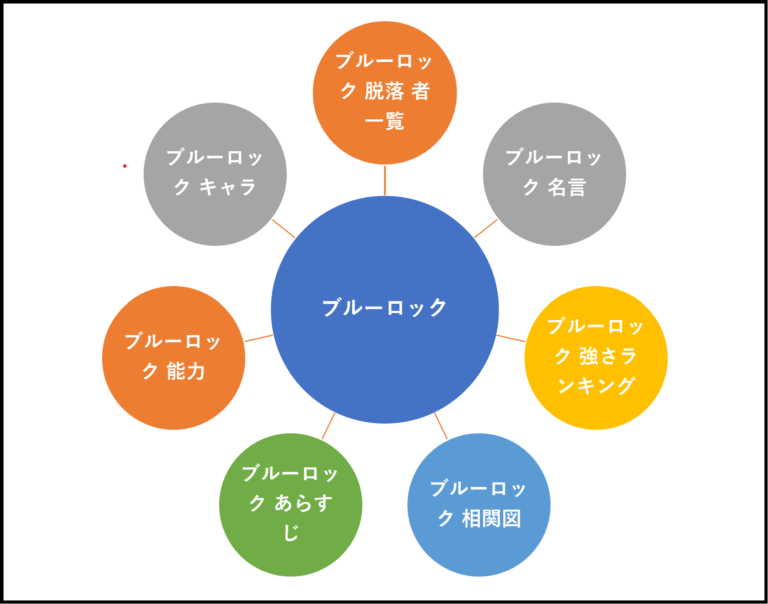

要するに以下の画像みたいなもの。

| ピラーコンテンツ | 上位表示をしたいコンテンツ |

| クラスターコンテンツ | ピラーコンテンツを上位表示させるために補強するコンテンツ |

例えば「ブルーロック」でトピッククラスターを作る場合、こんな感じです。

トピッククラスターは以下の2つで構成されるのが一般的です。

このようにピラーコンテンツを中心にカテゴリー化していきます。トピッククラスターを活用することで、カテゴリー全体のコンテンツの評価を高めることができます。

個人的には「カテゴリー設計=トピクラ設計」と考えていいと思ってます。

②キーワード選定をする

カテゴリー作りでは必ずキーワード選定をしましょう。

キーワードには月間検索ボリュームが存在します。

検索ボリュームとは月にそのキーワードが検索されている回数のことです。

例えば

- 月間検索ボリュームが100回

- 月間検索ボリュームが1,000回

- 月間検索ボリュームが10,000回

だったら検索上位表示時のアクセス数が大きく変わります。

以下の画像を見るとわかりやすいです。

トピッククラスターを活用するなら検索ボリュームが多いものを選ぶのが重要です(競合サイトの強さも見つつ)。

月間検索ボリュームを調べる方法

月間検索ボリュームを調べるには

- ラッコキーワード(有料版)

- Ahrefs(有料)

- Googleキーワードプランナー(広告課金した人のみ)

などのツールを使うといいです。

おすすめは月額1,000円くらいで手軽に使えるラッコキーワードですね。初めて有料版のキーワードツールを初めて使う人はぜひ使ってみてください。

③階層を深くしない(1個で十分)

カテゴリーの階層は深くしないようにしましょう。

200~300記事程度の個人サイトなら1つの階層で十分です。

例えばこういう階層見たことないですか?

- 漫画

- > サッカー

- >> ブルーロック

- >>> キャラ

こういう階層を何度も深くするのはNGです。

そもそも「漫画」は広すぎてジャンルでもなんでもないからです。

階層を増やすとクリックの手間が増え、カテゴリー内の記事数も分散します。

- クリックの手間:離脱率が上がる

- カテゴリー内の記事数が分散:カテゴリー内がスカスカと判断される

となるため、ユーザー・Google両方の観点から良くないのです。

そもそも「漫画」や「サッカー」で上位表示を狙うわけでもないので「ブルーロック」のみでOKです。

カテゴリーと聞くと広く捉えがちですが「最終的に上位表示させたいキーワード」と考えましょう。

④1カテゴリーに20記事以上入れられるものにする

カテゴリーは最低でも1カテゴリー20記事以上は入れられるものにしましょう。

例えば以下の2つのキーワードを見比べてみてください。

「ブルーロック」は1,811個のキーワードがありますが「ブルーロック キャラ」は8個です。

「ブルーロック キャラ」というカテゴリーでは最大8記事しか書けないので、カテゴリーを作っても記事数が少なく中身が薄くなってしまいます。

ブルーロックを知っている人なら「凪誠士郎とか御影玲王とか書けるキャラたくさんいるだろ」と思うかもしれませんが、カテゴリーが「ブルーロック キャラ」なら「ブルーロック キャラ」を含むタイトルで記事を書く必要があります。

SEO効果を高めるにはカテゴリー内の記事を充実させることが重要です。

「このカテゴリーなら何記事入れられるか?」という観点で考えるようにしましょう。

⑤検索ボリュームが一定以上あるキーワードにする

カテゴリーは一定上の検索ボリュームがあるキーワードにしましょう。

検索ボリュームが少ないと、上位表示してもアクセスも収益も見込めません。

アクセスまたは収益が見込めるカテゴリーキーワードを選定することでモチベーションも上がりますからね。

目安としては月間1000以上、または関連キーワードが多いもの(20記事以上書けるもの)です。

ただ1件あたりのアフィリエイト報酬や売上が高い場合もあるので、高額案件の場合はボリュームにこだわらなくてもいいと思います。

ブログのカテゴリー例(OK,NGを両方紹介)

ではここからは実際のブログのカテゴリー例(OK、NGパターンあり)をご紹介します。

- 雑記ブログ

- 特化ブログ

- ビジネスブログ

の3パターンに分けてそれぞれカテゴリー例を書いていきますので参考にしてください。

①雑記ブログのカテゴリー例

まずは雑記ブログのカテゴリー例です。

雑記ブログの特徴は「どんな記事でも書ける」という点です。

時事ネタや旅行ネタ、歴史、エンタメなどジャンルに絞られずに書けるのが強みです。ただあまり適当に記事を増やしてしまうと後々の整理が大変なのが玉に瑕。

そんな雑記ブログの場合は「メインで扱うジャンルをカテゴリー化する」というイメージです。

雑記ブログの中で自分がメインで書いてるジャンルがありますよね。

例えば主に書いているジャンルが3つだったら1ジャンルずつカテゴリーを作成します。

カテゴリーは広すぎず、狭すぎずで作成しましょう。

以下にOK例とNG例をあげておきます。

| 【NG例】 |

|

ジャンルが広すぎてカテゴリーとしての役割が果たされていない。 |

| 【OK例】 |

|

ジャンルが適度に絞られており、カテゴリーとしての役割が果たされている |

ジャンルを絞り込むことで記事が選定しやすくなります。

またユーザーにとってもわかりやすく、Google評価も上がりやすいですね。

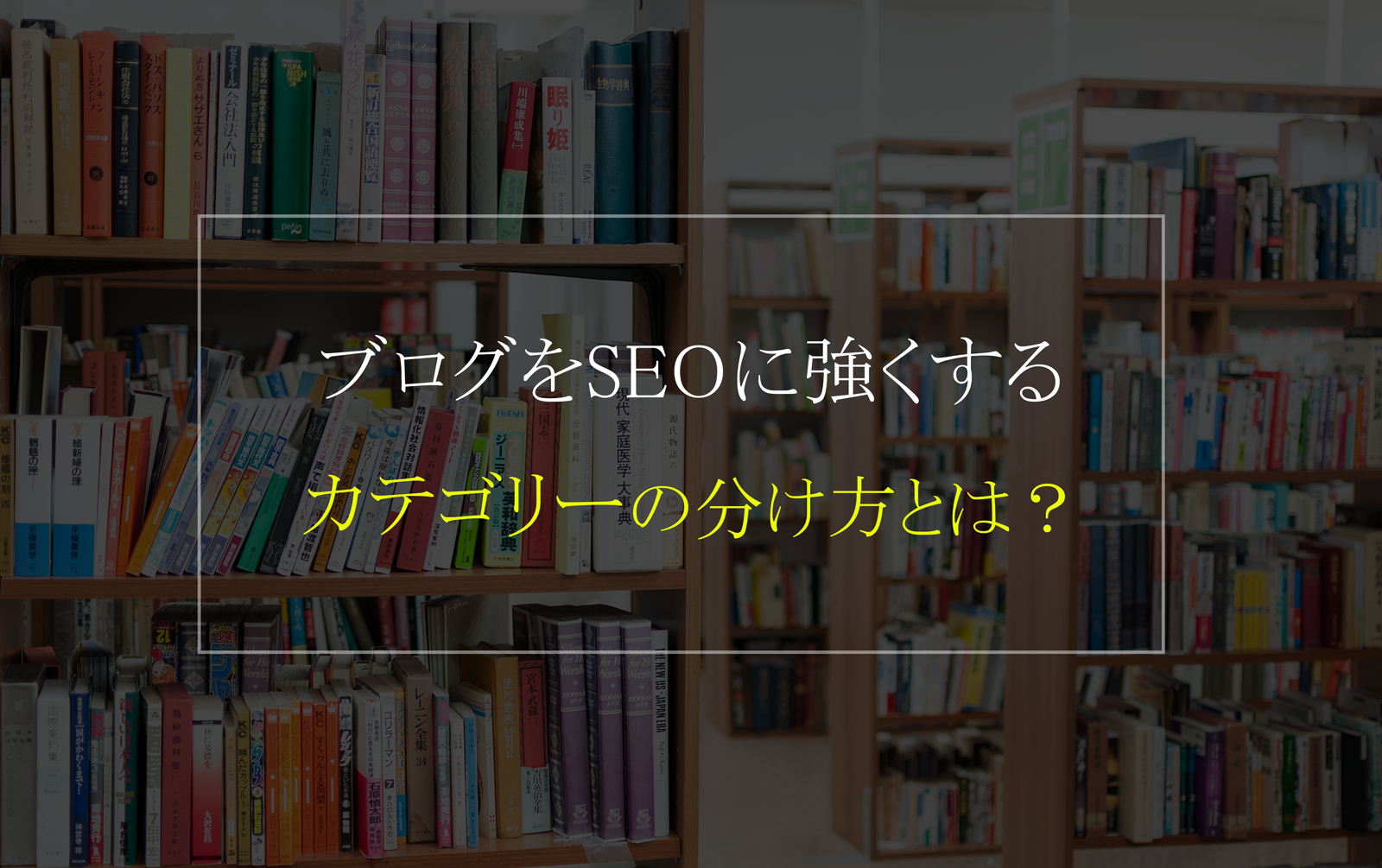

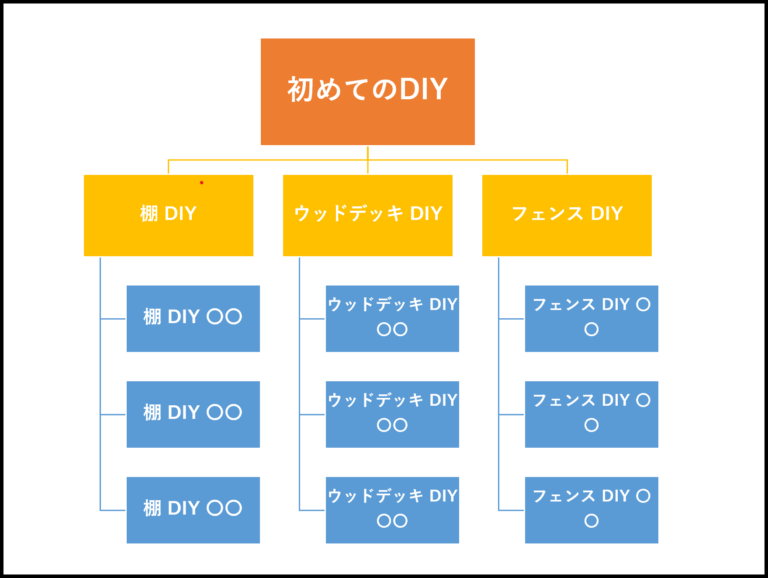

②特化ブログのカテゴリー例

1つのジャンルに特化したブログの場合、まずはカテゴリーも1つで十分です。

例えばDIY特化ブログだったら「DIY」を含むカテゴリーを複数作成します。

DIYはジャンルが広いので、2~3語などに絞り込む方がいいです。

記事数が20~30記事程度におさまるキーワードを探してみましょう。

以下にOK例とNG例を貼っておきます。

| 【NG例】 |

|

親カテゴリーと子カテゴリーを分ける必要がない。カテゴリーにはすべて「DIY」というキーワードを含める |

| 【OK例】 |

|

すべて親カテゴリーで作成しており、カテゴリー名に「DIY」が含まれている |

OK例のように「DIY 棚」などの2語でカテゴリーを設定し「棚 DIY ○○」というキーワードで記事を増やしていきましょう。

なお1つのカテゴリー完成までは他のカテゴリーは増やさないほうがいいです。

トピッククラスターが中途半端に終わるとサイトが強くなりにくいので、1つのカテゴリーが完成したから次に着手しましょう。

③ビジネスブログのカテゴリー例

ビジネスブログとは自社サービスなどを販売することを見据えて運用しているブログのことです。

例えば

- 実店舗の集客ブログ

- ECサイトの集客ブログ

- オンラインサービスの集客ブログ

などが考えられます。

ビジネスブログの場合は主要な集客キーワードを一つ選んで展開していくのがいいでしょう。

例えば外壁塗装業者さんだったら「外壁塗装+地域名」というキーワードでホームページを作成していると思います(たぶん)。

このホームページのSEO強化には「外壁塗装」に関するコンテンツを増やしていくことが重要です。

具体的には「外壁塗装 +○○」というカテゴリーを作成し、「外壁塗装+○○+●●」という形で記事を展開していきます。

| 【NG例】 |

|

「よくある質問」では具体性がなく、何に対する質問なのかわからない |

| 【OK例】 |

|

すべて親カテゴリーで作成している。すべてのカテゴリーに「DIY」が含まれている |

OK例のように「外壁塗装」を含む2語のキーワードでカテゴリーを作成します。記事作成の際は「外壁塗装 相場+○○」などの3語や4語のキーワードで書いていくのがいいと思います。

どのカテゴリーから着手するか?は収益性などを考えながら決めていきましょう。

ブログカテゴリーの分け方と注意点

最後に作成した記事をカテゴリー分けする際の分け方と注意点について解説します。

①未分類は避ける

作成した記事は未分類は避けましょう。

WordPressなどで記事を作成した場合、カテゴリーを設定しないと「未分類」にチェックが入っています。

未分類はカテゴリーを設定していないのと同じなので、SEO効果が出ません。

SEO効果を出すためにもかならず記事はカテゴリー分けをしてください。

僕の場合はカテゴリーに入れようがない記事は適当なカテゴリーに突っ込むこともあります。

雑記ブロガーの若気の至りですね・・・笑

特化ブログの場合は設定したカテゴリーにチェックを入れるのを忘れないようにしましょう。

②1記事1カテゴリーで設定する

1記事に対して1カテゴリーで設定しましょう。

1記事を複数のカテゴリーに設定するとユーザー、Googleの混乱を招きますし、結果的にSEO効果も上がりにくくなります。

複数のカテゴリー設定は避け、記事キーワードを含むカテゴリーを設定するようにしてください。

③設定後は変更しないこと

記事に設定したカテゴリーは途中から変更しないようにしましょう。

記事を更新した直後ならまだしも検索順位が安定している記事のカテゴリーを変更してしまうと、順位に影響が出る可能性があります。

またカテゴリー名自体の変更もNGです。

検索順位が大きく変動する可能性があるのでやめましょう。

「カテゴリー名や記事に設定したカテゴリーは途中変更は絶対NG」とおぼえておいてください。

まとめ

最後にブログのカテゴリーの決め方・分け方についてまとめておきます。

| ブログカテゴリーがSEOに重要な2つの理由 | |

| ①ユーザーが目的のページを見つけやすくなる | 離脱率の低下につながる |

| ②Googleクローラーが見つけやすくなる | 検索エンジンに並びやすくなる |

| ブログカテゴリーの決め方の5つのコツ | |

| ①トピッククラスターを活用する | 上位表示したいキーワードを中心にコンテンツを組み立てていく |

| ②キーワード選定をする | キーワードツールなどを使って数値を見ていく。おすすめはラッコキーワードツール(有料版)。 |

| ③階層を深くしない(1個で十分) | 狙いのキーワードを含まないカテゴリーは作らないこと |

| ④1カテゴリーに20記事以上入れられるものにする | カテゴリー内の記事を充実させることでGoogleからの評価アップを狙う |

| ⑤検索ボリュームが一定以上あるキーワードにする | アクセスや収益性があることが重要 |

| ブログカテゴリーの分け方と注意点 | |

| ①未分類は避ける | 記事の公開前に必ずカテゴリーを設定する |

| ②1記事1カテゴリーで設定する | 1記事に複数のカテゴリーはNG |

| ③設定後は変更しないこと | 公開後のカテゴリー変更はNG |