この記事では飲食店(居酒屋やバー・スナックなど)でお客さんが来ない理由や、お客を呼ぶ方法について解説します。

多くのお店にとって課題となるのが、お客さんを集める「集客」です。

開業当初は友人がお祝いで来店してくれたりするものの、時間が経つ毎に減ってくるもの。

今まで来ていた常連客が急に来なくなったり、新規客がパタリと来なくなると焦りが増していきますよね。

暇な時間が続くことは経営者にとっても、従業員にとっても辛いもの。この記事を参考に、お客さんが来ない本当の原因を探っていきましょう。

お客さんが来ない(来づらい)店の特徴

まずはお客さんがそもそも来づらいお店の特徴について書いていきましょう。

お店に新規客を呼ぶ上で知っておくべきは、単に接客・サービスだけが関わっている訳ではないということ。そもそもお客さんが来づらいお店の場合は、他の店よりも集客が難しくなります。

①立地が悪い

まずは立地が悪いということです。

立地とはお店がある場所のことで、もしそもそも立地が悪い場所にお店がある場合は、立地が良いお店と比べて新規集客が難しいです。

立地が悪いとは例えば

- 人通りが少ない

などです。

例えば居酒屋とかバーを探す時ってプラプラ歩きながら探すこともありますよね。歩きながら目についたお店の看板やメニューを見て「どうしようかなー」と迷ったり。

でも人通りがまったくなかったら、そもそも候補にすら入りません。

駅や繁華街から遠かったり、目立たないところにあるお店は新規客を逃しやすいです。

立地が悪い=お客さんが来づらいと言えるでしょう。

②入りづらい外観をしている

2つ目のお客さんが来づらいお店の特徴は「入りづらい外観をしている」ということです。よくいませんか?

窓ガラスの外から眺める人がいたけど、「やっぱりやめるかー」的な感じで逃げていく人。

もし眺めるだけで逃げていく人が多かったら、入りづらい外観なのかもしれません。

入りづらい外観の特徴としては

- 看板が古くてボロボロ

- 窓ガラスが汚れている

- 外から見ると店内が暗くて怖い(おしゃれではなく単に暗いケース)

などです。

飲食店において「汚なそう・古臭い・暗い」は致命的です。

事実がどうという問題ではなく「汚”そう”」な時点でアウトなのです。建物が古かったり、外観が汚れて見えたりするお店はお客さんが入りづらいといえます。

③お店が外から見つけられない

3つ目のお客さんが来ない店の特徴は「お店が外から見つけにくい」ということです。

- 路地裏にある

- 看板がない

- 雑居ビルの中にある

などお店がぱっと見でわからないと見つけれないままスルーされてしまいます。

僕の地元では住宅街の奥にちょっと歩いた中にひっそりと佇む居酒屋さんに行ったことがありますが、ブランディングなのか、ただ単にわかりにくいだけなのかちょっとわかりませんでした。

ただお客さんを集める上で見つけにくいというのは大きなマイナスです。

【お客さんが来づらいお店の特徴まとめ】

- 立地(場所)が悪い

- 入りづらい外観をしている

- お店が外から見つけられない

お客さんが来ない5つの理由

次はお客さんがあなたのお店に来てくれない理由です。

お客さんが来づらい店の特徴は立地、外観、見つけやすさなどの要素がありますが、それでも集客は出来ます。それでもお客さんが来ていないとしたら必ず理由があります。

ここからは僕が考えるお客さんが来ない理由を挙げてみました。

①広告・宣伝をしていない

1つ目のお客さんが来ない理由は、お店の宣伝・広告を出していないからです。

あなたの見込み客は日々、色んな情報にさらされています。

- チラシ

- テレビニュース

- 検索エンジン

- Youtube

- Tiktok

- SNS

などあなたのお店に来ていない間も常に情報を見ているので、お店の宣伝をしなければ競合店の宣伝に釣られてしまいます。

あなたのお店に来てくれないのは「宣伝広告を出さないから忘れられてしまっている」かもしれません。

②集客を従業員に丸投げしている

お客さんが呼べないことを従業員のせいにしてしまっているケースです。

まあぶっちゃけこういうことをする経営者はクソですが、一部存在するようですね。

ちなみにこれを言われた時の従業員の気持ちは「なんでバイトの俺が客呼ばなきゃいかんの?てめーの為になんか誰が呼ぶかボケ」です。

言葉づかいは違えどおおよそ同じようなことを思っているはず。従業員に当たれば当たるほど最悪の結末(バイト全員やめるとか)を迎える可能性が高いのでやめましょう。

集客を従業員に丸投げしてしまっている限りは安定的な集客は見込めないでしょう。

③お店の情報が少なすぎる

3つ目のお客さんが来ない理由はお店の情報が少なすぎることです。

主にネットを活用できてないお店でよくあるケースですね。

自分はお店探しをする時はネットを使うのですが、

- Googleマップは放置したまま

- ホームページがない

- SNSもやってない

なんてケースを見かけます。

見込み客の立場としてはネット情報が何も更新されていないと、「もしかして営業されてないんじゃ…」と怖くなります。

特に近年ではネットで情報を見てから行くのが当たり前になので、活用できているお店にお客さんが取られてしまっているかもしれません。

④接客態度が良くない

4つ目は接客態度が良くないことです。

これは新規客をリピート化するための要素ですね。どの店舗でも重要とされている接客ですが、なんだかんだ重要だなと感じます。

僕はよく飲みに行くタイプですが、バーやスナックで「この人がいると行きたくないな…」って思うこと、良くあるんです。

でもそういうお店に限ってそういうスタッフを当ててきたりするので「もう行かなくていいや…」と疎遠になったことがありました。

接客態度が良いからお客さんが定着するわけではありませんが、あまりに悪いと離脱の原因になります。

⑤サービスの質が良くない

当然と言えば当然過ぎますが、サービスの質が良くないとお客さんは離れます。

- お酒がまずい

- お通しがまずい

- サラダが凍ってる

- 唐揚げの中身が冷たい

などそもそものサービスのクオリティが低かったら接客もクソもありません(こういう店は総じて接客も悪いですけど)。

すべての事業においてサービスの質が高いのは大前提です。サービスの質が低いと、どんなに宣伝をしてもマイナスになってしまいます。

【お客さんが来ない5つの理由まとめ】

- 広告・宣伝をしていない

- 集客を従業員に丸投げしている

- お店の情報が少なすぎる

- 接客態度が良くない

- サービスの質が良くない

どうしたらお客さんが来るか?

ではお客さんが来ない店はどうしたら来るのか?というと、お客を呼ぶためにはまず問題を分ける必要があります。

それは

- 新規客が来ない

- 新規客がリピートしてくれない

- 常連客が来なくなってしまった

この3つです。問題点を切り分けて考える必要があります。

①新規客が来ない

新規客が来ない場合は「お店を知ってもらっていない」可能性が高いです。

あなたのお店に来店する流れとしては

- 知る・興味持つ

- 調べる

- 来店

こんな感じ(通りすがりとかは除く)。

まずはお店の存在を知ってから候補に上がるので、知ってもらう施策が必要です。

体感ではほとんどの飲食店は知名度アップだけで新規集客の問題は解決します。

お客さんを増やす上では「知ってもらう施策」が最重要ですね。

②新規客がリピートしてくれない

もし新規客がリピートしてくれないなら、再来店してもらう為の施策が重要です。

新規客が自然にリピートしてくれるのは理想中の理想ですが、そう簡単にはいきません。

でも多くのお客さんは2回、3回と来店数が増えてくればくるほど自然とあなたのお店に足を向けてくれるようになります。

つまり2回、3回くらいまでが勝負なのです。

どうすれば再来店率を上げることができるか?を真剣に考えていく必要があります。

③常連客が来なくなってしまった

もし常連客が来なくなってしまった場合は、再来店してもらう為の施策が重要です。

常連客が来なくなったのは必ず理由があります。

引っ越しや転勤の場合はさすがに無理ですが、仕事が忙しいなどで少しずつ来なくなった人なら声掛けで復活する可能性があります。

自分も「最近ぜんぜん店来ないじゃん!来てきてー!」とか勢いのある連絡が来るとつい行ってしまいます。笑

常連客を再びリピーター化してくれるように施策を考えていきましょう。

【無料編】お店にお客さんを呼ぶ方法

ではここからはお店にお客さんを呼ぶ方法(無料編)を解説します。

ネット集客ならお金をまったくお金をかけずにできる方法もあるので、この記事を参考にぜひやってみましょう。

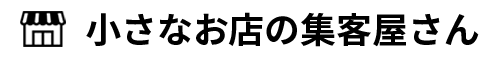

①Googleビジネスプロフィールを作る

まずはGoogleビジネスプロフィールとは、Googleマップや検索などであなたのお店をPRできるサービスです。

Googleビジネスプロフィールを作るメリットは

- 正確な店舗情報を提供できる

- リアルタイム配信ができる

- マップや検索エンジンで上位表示できる

など集客に役立つ施策ができるということです。

Googleビジネスプロフィールでオーナー登録をすると、店舗情報の管理や口コミ返信、見込み客とのメッセージのやりとりなどが可能になります。

※画像

いずれにせよ無料で作れるので、まだ登録していないなら今すぐ登録してみましょう。

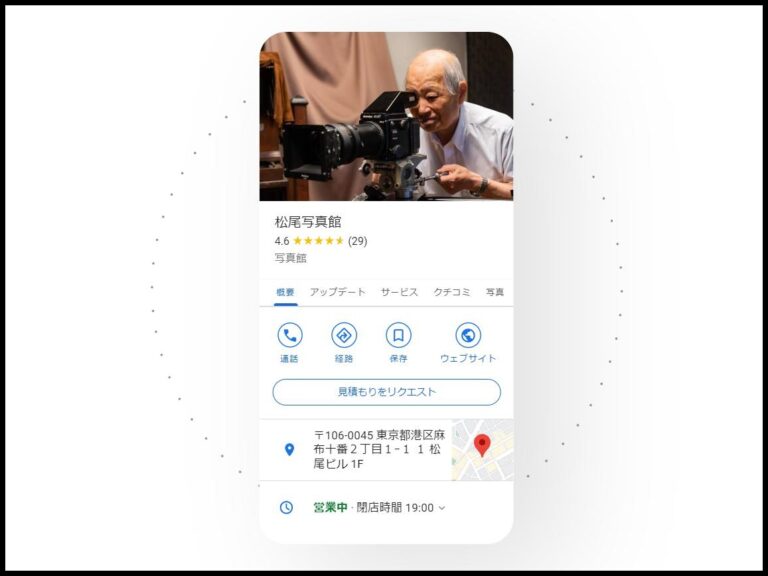

②店舗情報を正確に入力する

Googleビジネスプロフィールにオーナー登録したら、店舗情報を正確に入力しましょう。

- 店名

- ウェブサイト

- 電話番号

- 住所

- カテゴリー

- 提供サービス

- 営業日時

- ビジネスの説明

など項目が多いですが、1つずつ丁寧に情報を埋めていってください。ちなみに営業時間は祝日や不定休、年末年始などイレギュラーな営業時間も入力できます。

正確な情報の入力はマップや検索エンジンでの上位表示にも関わるので重要です。

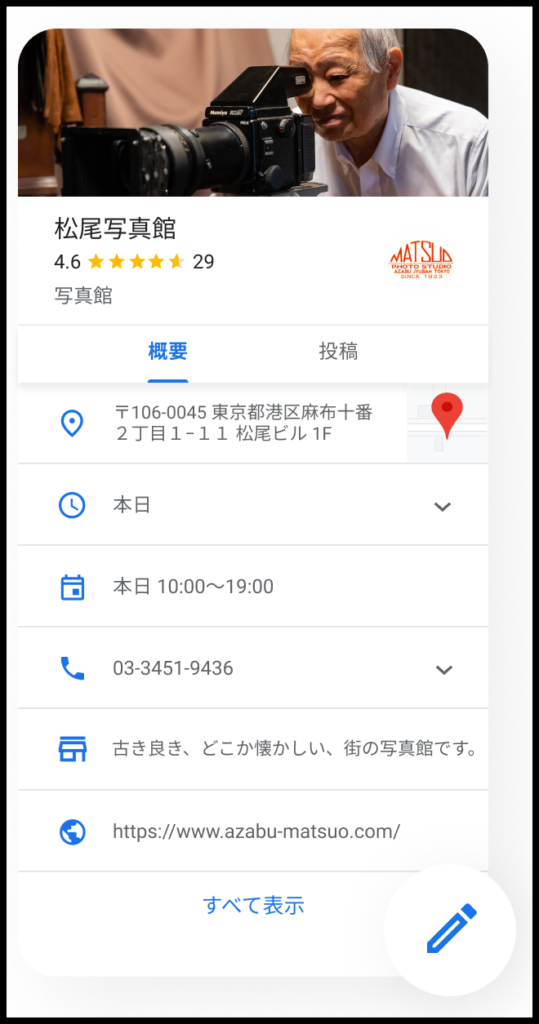

③口コミを増やす

グーグルマップの口コミを増やしましょう。

Googleは口コミ数や質を重視しており、増やしていくことでマップや検索エンジンで上位表示されやすくなります。

また口コミを見てお店を決めるユーザーも多く、集客数を増やすために役立ちます。

口コミを増やすには口コミ促進用ポップを作ったり、お客さんに直接お願いをして増やしていく方法があります。

割引やプレゼントと引き換えに口コミを書いてもらうのはガイドライン違反行為になるので、やるならこっそりやってくださいね。

④SNSを投稿する

SNSアカウントはとりあえず作っておきましょう。

飲食店ならインスタは必須です。

インスタユーザーはホームページではなく、インスタのDMで質問するなんて子もいるので持っておくだけでも違います。

またSNSを使っているいるお店に安心感を覚えるユーザーもいるので、まずはアカウントだけでも作っておくのがおすすめです。

写真を撮ってアップするだけでも良いので、定期的に投稿していきましょう。

【有料編】お店のお客さんを呼ぶ方法

次は有料でお店にお客さんを呼ぶ方法です。

お金を使ってお客さんを呼ぶメリットは「とにかくスピードが早いこと」です。

無料ではGoogleビジネスプロフィールやSNSなどの発信で地道に伸ばしていく必要がありますが、有料の方法なら最短3日~7日くらいで集客できたりします。

広告のポイントは「なるべく安く、効果の高い媒体、方法を探すこと」です。

では有料の集客方法について解説していきましょう。

①広告媒体を探す(なるべく安い)

まずは広告媒体を探しましょう。

媒体とはチラシとか検索エンジンとか、インスタなどのメディアのことです。同じ広告を出すにしてもInstagram、検索エンジンなど媒体によって価格や効果は変わります。

飲食店ならおすすめはインスタ、Youtubeですね。特に動画広告なら1再生あたり2~3円くらいで出せるので、1万回再生されても2~3万円です。

飲食店の弱点は広告費をかけすぎると利益が出せなくなることなので、動画広告などを使って広告垂れ流しにするのが最適かなと思います。

②広告をつくる&配信する

次は広告を作ります。

広告を作った経験があれば自分で作ってもいいですが、できればデザイナーと協力しながら作ったほうがクオリティが担保できます。

例えばチラシの場合、自分は文章は得意だけどデザインが出来ないので、文章だけ作ってデザインはデザイナーに頼んだりします。

作り方に関しては

- チラシなのか?

- ホームページなのか?

- 動画なのか?

によって異なるので、それぞれ専門家に相談してみましょう。

③数値を見る

広告を配信したら数値を見ます。

数値とは「具体的にどのような成果が出たか?」という部分です。例えば以下の表を見てください。

| 広告媒体 | 見るべき数値 |

| Youtube |

|

| インスタ |

|

| リスティング広告 |

|

広告によって見る数値が違います。

Youtube広告の場合はブランド検索を増やし、知名度を上げることが主な目的です。

「ブランド検索が増える=興味を持つ見込み客が増える」ということなので、間接的に来店数を増やすことができます。

逆にInstagramやリスティング広告では広告から直接的に来店数を増やすことも狙えます。

目的によって媒体や見るべき数値が変わるので、どういう成果を狙うのか?をハッキリさせておきましょう。

まとめ

最後に記事の内容をざっくりとまとめてみました。

つまんで知りたい時などに読んでみてください。

| お客さんが来づらい店の3つの特徴 | |

| ①立地が悪い | 駅や繁華街から遠いなど |

| ②入りづらい外観をしている |

窓ガラスが汚い 建物が古い |

| ③お店が外から見つけられない | 看板がない |

| お客さんが来ない5つの理由 | |

| ①広告・宣伝をしていない | |

| ②集客を従業員に丸投げしている | |

| ③お店の情報が少なすぎる | |

| ④接客態度が良くない | |

| ⑤サービスの質が良くない | |

| お客さんの3つのタイプ | |

| ①新規客 | 初めての来店 |

| ②再来客 | 2回目の来店 |

| ③常連客 | 3回目以降も来店し続けている |

| 【無料編】お客さんを呼ぶ方法 | |

| ①Googleビジネスプロフィールを作る | Googleマップでお店をPRする |

| ②店舗情報を正確に入力する | 営業時間 住所 電話番号 ビジネスの説明 カテゴリー 写真 |

| ③口コミを増やす | Googleマップの口コミを増やす |

| ④SNSを投稿する | Instagramは最低限やる |

| 【有料編】お客さんを呼ぶ方法 | |

| ①広告媒体を探す | なるべく安く、効果の高い広告を選定する |

| ②広告を配信する | 専門家の力を借りて広告を作成&配信する |

| ③数値を見る | 得たい成果につながる数値を見る&改善する |

- 参考になれば幸いです!!